医療的ケア児が地域で安心して暮らしていくために

こんにちは!医療的ケアシッター ナンシー事務局です。

「医療的ケアシッター ナンシー」は、看護師が医療的ケアや障害をもったお子さんのご自宅に伺い、お預かりするシッターサービスです。複数の福祉制度を組み合わせることで2〜3時間の訪問をおこなっています。その時間を活かしてお子さんやご家族の「やってみたい」に寄り添い、お子さんのケアと同時に、楽しい時間を一緒に過ごしています。

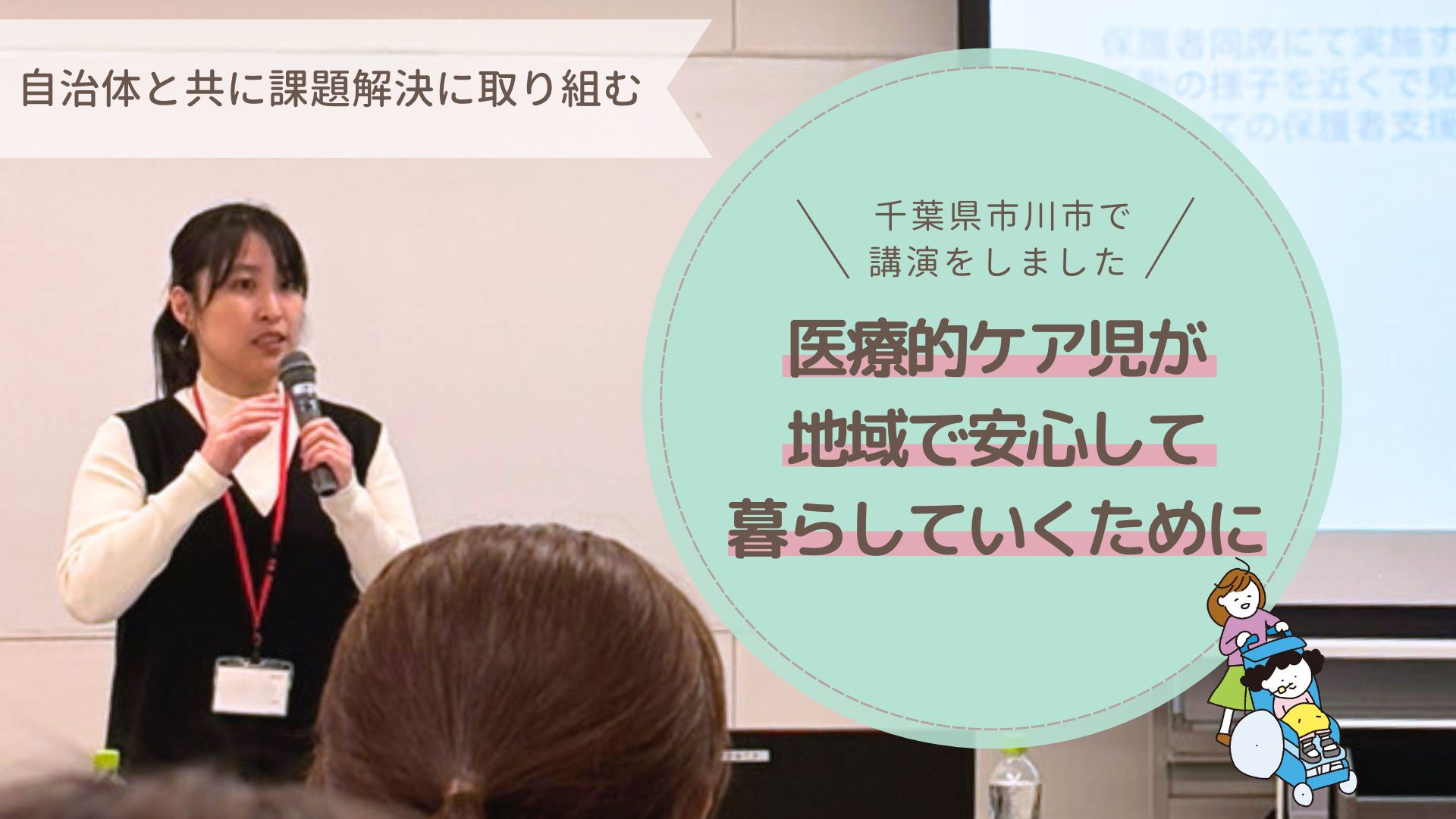

1月下旬、医療的ケアシッター ナンシー(以下、ナンシー)では、千葉県市川市こども部発達支援課より依頼を受け、ナンシーが訪問を行う上で利用している「居宅訪問型児童発達支援(以下、居宅児発)」という福祉制度についての講演を行いました。

講演には自治体職員や支援者など30名ほどの方にご参加いただき、ナンシー事務局スタッフの大津留・大宅が「居宅で行う児童発達とは」、そして「居宅訪問型児童発達支援を使ったナンシーの事業の工夫」についてお話しました。

市川市内の自治体職員のみなさんをはじめとして、訪問看護ステーションや児童発達支援の事業所の方など多種多様な方にお集まりいただきました。

みなさんが「医療的ケア児やその家族の暮らしを支えるために何ができるか」を懸命に日々模索されている様子が伺えました。

居宅訪問型児童発達支援を行う事業所を増やしたい

講演に先立って、市川市 こども部発達支援課の方からは、以下のようなご相談をいただきました。

| ・「障害福祉サービスが不足している」という市民の声が上がっており、医療的ケア児の預かりの場として居宅訪問型児童発達支援に対する関心が高まっている。 ・ナンシーが居宅訪問型児童発達支援を使ってどのような訪問事業を行っているのか、またその運営体制を知りたい。 ・居宅のサービスを提供できる事業所が増えるように、自治体としても何が必要なのかを考えていきたい。 |

ナンシーとしても全国に居宅児発の事業所が増えてほしいという気持ちはあるものの、わたしたちが全国で事業所を展開できるわけではありません。

そのため、これまで培ってきた知見・経験を伝えることでナンシーが訪問を行っていない地域でもこどもたちが安心して過ごせる場が増えてほしい、という思いでご依頼いただいた講演をお受けすることにいたしました。

居宅訪問型児童発達支援と事業運営の工夫

市川市のみなさんの背中を押すためにはどのような講演内容が良いかを検討する中で、

3つのポイントでお話をしていくことにしました。

| ・居宅訪問型児童発達支援とは ・利用者の皆さんが居宅訪問型児童発達支援を実際の生活の中でどのように使っているか ・ナンシーの運営体制について |

居宅児発は、外出が難しいお子さんが居宅で児童発達支援を受けることができる制度です。お子さんの中にも医療的デバイスを付けていたり、また感染リスクが高いことから外出することが難しく、通所の児童発達支援が受けられないお子さんもいます。

でも、お子さんの成長に児童発達支援は大切なもの。外出の難しいお子さんにとって「居宅訪問型児童発達支援」は大事な選択肢です。

実はこの制度、外出できるお子さんも使えるようになっているんです。

そもそも体調変化の大きい医療的ケア児が毎日通学・通所することは容易ではありません。

そこで居宅児発は、外出できないお子さん限定ではなく、外出可能なお子さんでも、「体調の波があり毎日の通所・通学が難しい場合や、通所施設への移行期間として通所と居宅を組み合わせる事ができる」と、こども家庭庁から通知※が出ています。

※「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について」通知文を参照

https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/jimushori_yoryo

今回の講演では、実際にナンシーを利用するお子さんが居宅の支援と、学校や保育園、児童発達支援などの施設への通所を組み合わせて地域で生活している様子をお伝えすることで、日々の体調や成長・発達に合わせて居宅のサービスを取り入れていく必要性をお伝えしました。

また、お子さんの「やってみたい」を実現するために、日々切磋琢磨し合いながら訪問をしている様子をお伝えしました。

実際に訪問を行っている看護師の働き方、1対1訪問を日々行う中でのチーム全体の連携の取り方、安全に訪問を行うための研修についてなど、ナンシーの運営体制についてもお話しをしました。

もちろん、それぞれの事業所の規模にあった体制が必要とはなりますが、お子さんの安全を守りながらも、彩りある発達支援の時間にするための工夫が、少しでも今後の運営のヒントになっていたら嬉しいです。

講演を終えて

講演後に以下のような感想が届きました!

| ・その子のために何ができるかという視点で支援していく大切さを再認識し、初心に返った。一人一人に向き合っている姿勢が素晴らしい。 ・事務局と現場スタッフの役割分担がしっかりできていて、両輪がうまく回っているからこそよい支援ができるのだとわかった。 |

医療的ケア児をとりまく環境が変わっていく中、わたしたちも日々試行錯誤しながら事業を運営しています。

今回の市川市の例のように、障害児とその家族が笑って希望を描ける社会の実現のため、「共に」新しいあたりまえをつくる仲間が全国各地に広がるよう、他の事業所や自治体と協力をしていきます。

フローレンスはこれまで培ってきた知見や経験を社会に伝えていく役割を果たしていくために、このような講義活動も併せて行っています。

ぜひお声がけください!

▶大学への講義の様子はこちら

引き続き、医療的ケアシッター ナンシーでは、医療的ケア児・障害児のご家庭への訪問を通じてお子さんやご家族を支援していきます。

ご興味がある方やご利用希望の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。